百年前的女人们老照片,近百年哪个年代女人最美?

发布时间:2024-04-05 07:59:41 来源:96845 编 辑:9万精编

|

历史在不断的往前走,所有的事物都在更新变化,不仅是人的思维、人的样貌、还有人的穿着打扮都在与时俱进。当下社会的女人们,都洋溢着青春活力,自信独立,女人的美已经无关于年龄而在于心态了,这是经济条件富裕且男女平等的今天才能产生的女人的样子,那么在百年以前的封建时代,女人们都是怎样的呢?下面我们来看看老照片。

百年前的女人们老照片:

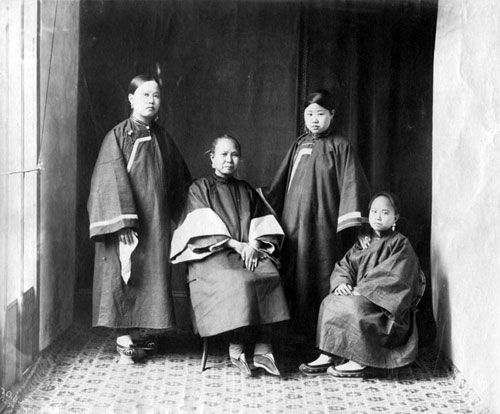

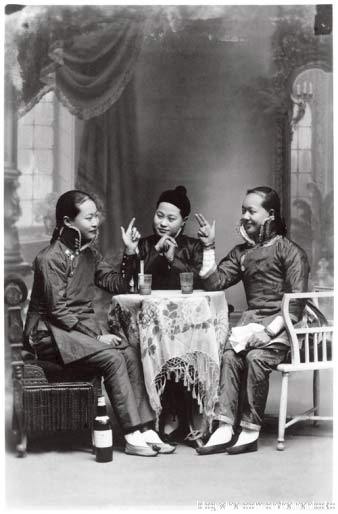

一百年前的古人在面对镜头时的心理状态是怎样的?这种心理状态与什么相关?老照片里的国人表情明朗的并不多见。大户人家照相似乎更自然些,但瞧上去总觉得麻木寡淡。照片除了装着人物,似乎也在倒映着时代?

广西大户人家的女佣,摄于1896年  广西大户人家的女佣,摄于1896年  清末贵妇  太平天国末期的女囚犯  清朝某帝的嫔妃  清末上海十大名妓

光绪帝宠爱的珍妃

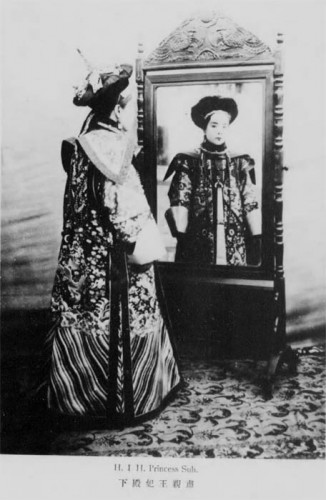

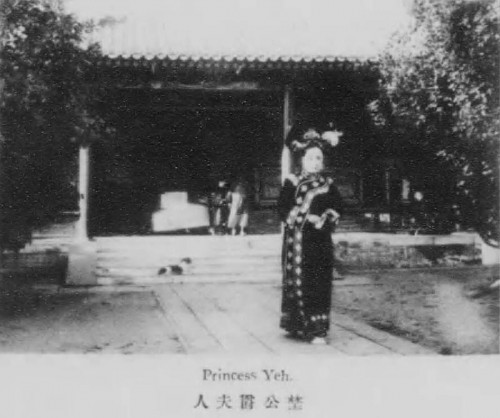

顺郡王妃殿下(照片上的字)

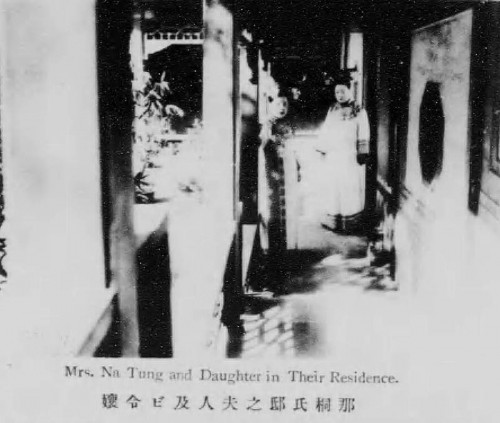

载泽公妃殿下(照片上的字)  庆亲王世嗣妃殿下(照片上的字)  粛亲王妃殿下(照片上的字)  那亲王世继妃殿下(照片上的字)  那亲王妃殿下(照片上的字)  同令媛(照片上的字)  内阁侍读学士兼礼部侍郎街工巡局副总弁镇国将军硫朗令夫人(照片上的字)  那桐令媛(照片上的字)  同令夫人(照片上的字)  那桐氏邸之夫人及令媛(照片上的字)  那桐氏客间(照片上的字)  那桐令媛(照片上的字)  伦贝子夫人(照片上的字)  伦贝子邸(照片上的字)  溥伦贝子,同妃殿下及王子(照片上的字)  湖北省提学史黄绍箕氏夫人及家族  东京驻清国公使李家驹氏夫人(照片上的字)  清国上海天足会女学堂校长沈仲礼观察夫人沈章兰  汪参赞官夫人  庭内野公爵夫人  肇令夫人  粛亲王家和育女学堂  野公爵夫人 近百年哪个年代女人最美? 百年风云变幻,女人始终好看。 时代感是女人的造型光,投射在女人的眼神、表情、妆容、衣着、言谈、举止里,令她们与隔代的佳人,那么地不一样。 女人努力让自己美丽,是主动照着自己想象中美的定义让自己漂亮,也是潜意识中照着当代对美的定义让自己好看。读女人的美,能读出时代的精气神和那个年代的审美能力。美的标准,各人各时代不同,相同的是:性情、气质、心灵、思想、行动,亦透过外表,散发光辉。女人好不好看,还跟男人有关。两性世界的丰富与融合,绝不止于女为悦己者容。有一个现象耐人寻味:乱世并不使女人难看;心乱了的时段,女人总是不耐看。相由心生。价值观,才真正决定着女人的相貌。 曾看到几张上世纪20年代婉容皇后与溥仪的合影。婉容烫着卷发穿着旗袍,与身着西装佩着怀表的皇帝翩翩合影,嫣然百媚。流传最广的那张,便是婉容娇懒地斜坐在太师椅上,旁边年轻的皇帝挟着礼帽端站着,俨然她的侍卫。 一张图传递出的信息或许比一座大教堂还多。那个时代,那个最上流社会里,旗袍、烫发就是美,西装领带就是美,甚至男人充当女子的守护者这种做派和风度,也是美,是时髦、可爱。辛亥革命的成功,不仅推翻了帝制,也颠覆了晚清时期的观念和审美。虽然这离真正的平等还相差十万八千里,但皇帝愿意站着,就证明了观念的改变只是一夜之间的事情。的确,由此开始,以“花盆底”为代表的满清女装很快就烟消云散了。中国,进入了20世纪。   1920年,三个中国女孩 释放时代(1910~1930) 不恭敬地说,在上世纪初叶和20年代前后,很多时尚是妓女率先披挂上阵的。比起大家闺秀的拘谨和无趣,名妓逛街看戏跳舞,出入有豪门,往来无贫贱,兼之她们的职业就是穿衣打扮,以色媚人,很快就成为风向标。婉容的时髦打扮,未必就不是由名妓们演化而来的。 只不过,在女性普遍获得教育权之后,大街上一水的都是漂亮的女学生,晚清妓女的靓妆艳服很快为更新潮的女学生所刷新,女学生成了引领时代风尚的代表。在画家们的笔下和照相机的眼睛里,她们像西方的女性一样裸露着双腿,旅行、游泳、骑马、射箭、打高尔夫。更有趣的是,在良家妇女学着妓女身姿妖娆、花枝招展的时候,妓女们反倒纷纷穿上学生装,戴上平光镜装纯了。这让人想起《喜剧之王》里那个满口粗话、扮成学生妹的妓女的张柏芝,猥琐男扔出一把钱,拖着哭腔喊:我要初恋呀。别笑,这就是当时的潮流之选。 旗袍开始流行也就是在这个时候。它与宽袍大袖的旗装的关系已经很渺茫了,衩高及臀、腰身袅娜,中国女人第一次可以性感。前有“天足运动”,后有“天乳运动”,无外乎就是把女人缠了一千年的足、裹了一千年的胸释放出来。女人往日被紧身褡或小背心强压下去的双乳敢于挺立在旗袍之下。雪花粉、雪花膏成了时髦用品,旁氏、凡士林等西方现代化妆品渐渐走俏。这些商品的流行,使中国第一次与国际流行接上了轨。 当然,服饰打扮的变迁是最表层的,不过是“春江水暖鸭先知”里那只试探的鸭子。时代审美变迁的本质是人心变了,妇女解放运动开始深入人心。放天足、自由恋爱都是应有之义。被视为翘楚的时代美人,不再是大门不出二门不迈的闺阁美人,也不是“花榜”上的名妓花魁,而是有独立人格的名媛贵妇和女强人。代表人物,或许当数宋美龄、黄蕙兰和杨步伟。那时,宋美龄刚刚以结婚时的一袭婚纱出尽风头,引发了上海滩上的“婚纱热”,虽然彼时她的手腕或政治能力尚未展露出来,但在婚姻中的自主和掌控能力已足够迷人。外交大使顾维桢的妻子黄蕙兰也是交际场上的红人,据说有一次Vogue杂志评选“最佳着装”中国女性,她还压过宋美龄一头,得了第一。杨步伟留学日本东京帝国大学获医学博士,毕业后在北京开私营的森仁医院,同时宣扬自己“终身不嫁”,哪一件不是把自己推到极致? 也就是在这个时候,刘半农给女人造了一个“她”字,“教我如何不想她”,让女人在文字中找到了自己的位置。   1946年,一名新四军的女医生 奢华时代(1930~1949) 这是中国最残酷的战争时代,还奢谈什么美呢,生在乱世,流离颠沛,乡下姑娘恨不得个个脸上都抹上锅底灰,蓬头垢面地逃难去。 但显然并非如此。30年代甚至被视为最有“民国范儿”的时代,无非是有了上海,有了这个远东地区最繁华的大都会,中国就还是世界潮流的重要一环。上海的摩登,就是中国的摩登;上海的美,就是中国的美;她不仅可代表中国的最流行元素,也可以代表世界最时尚的力量。南京路上驶过最新款式的劳斯莱斯,先施百货可与巴黎老佛爷或牛津大道相媲美,世界顶级名牌的广告牌矗立在上海的百货大楼外,霓虹灯亮得足以晃瞎了眼:在这块飞地上,连寂寞都会发光。 由是,上海摩登女郎被赋予了新的使命,从旁氏雪花霜到力士香皂,从古龙香水到双妹粉盒,甚至妖娆的美丽牌香烟,美女倚靠着这些消费品登上了广告牌,成了月份牌小姐,成了时尚代言人。月份牌小姐开始尚以妓女为原型,很快,主角就换成了丰满性感的摩登太太,因为她们更有消费力。郑曼陀、杭穉英等名家把笔下的月份牌美女画得鲜明柔和,细腻可触,和这座都市的声光色影正相得益彰。 另一件值得铭记的事,是1926年作为中产和流行代表的《良友》画报创刊了。《良友》内容丰富,印刷精良,每期以电影女明星、名媛名太等摩登女性作为封面女郎,把“名媛”这个美妙的称谓,连同一种新的社会认同和期望的女性形象包揽下来,推销出去。现代商业文明包裹下的中产阶级女性显然成为值得效尤的佼佼者:她们知情识趣,落落大方,注重时尚和生活质量。 作为这种潮流的呼应,1930年,名媛选举在上海应运而生,又被称为“上海小姐”选举。早年流行的评选妓女、月旦人物的“花国选举”,所评选的“花榜”散发的是旧文人的酸腐气息,上海小姐的选举则带有了更多都会摩登的色彩。入选的名媛身世清白,甚至出身名门,比如当年夺冠的就是永安公司郭氏家族的大小姐。 如果把视线拉远,就会发现,中国影坛正是30年代的好莱坞黄金时代的倒影。好莱坞巨星闪烁,星光熠熠,中国的阮玲玉、胡蝶、周璇等大明星也成了这个时代最高的审美标准,她们的明星气质有了强烈的示范意义。 当然,那个时代还有一些真正的名媛,例如林徽因、陆小曼、凌叔华、张允和诸姐妹等,她们是出色的沙龙女主人,更是男人爱慕、女人羡慕的对象,是时代偶像。只是,并非有才有貌的名女人都可以充作名媛,比如同时代的张爱玲、冰心、丁玲、萧红等人就无法进入大众偶像这个名册,哪怕有姿色有身份也不行。要言之,众人仰慕的对象关键还须嫁得好。 所谓时代的审美观,借用的就是当时中产阶级的眼光:如何才算完美女人?父慈子孝夫妻和美生活富足,还要美貌多金和适度的风流。别抱怨,时尚一定是势利眼的。

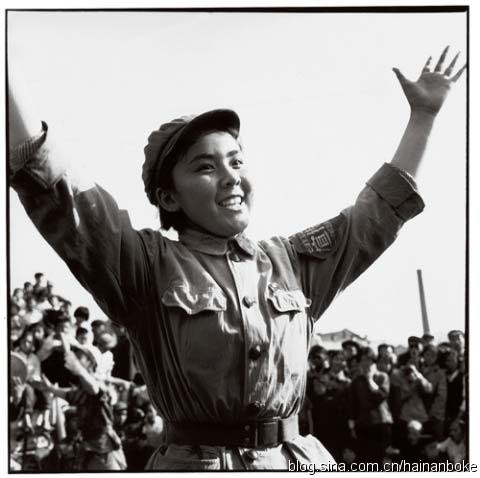

1966年10月,北京街头跳忠字舞的红卫兵 禁锢时代(1950~1976) 新中国成立初期,美丽的旗袍还有相当一段时间仍然摇曳在中国的大地上。但很快,一波接一波的政治运动彻底地把它们打蔫了,摩登女郎也只得换上了列宁装。50年代初,张爱玲身着羊毛开衫加旗袍出席文代会时,反倒成了另类,鹤立鸡群,只落得个浑身不自在。 爱与美总是相辅相生的,当爱情在大众生活中绝迹的时候,美也就变成了邪恶。教育家陶行知说过,中国生活中的道德程度过低,与它的日用人文太缺少美感有直接的关系:“美的良知一旦焕发出来,比之道德自觉与发现功效是强得太多了,美就是一步到位的道德。” 显然,禁止美,就是没有道德的一种体现。 领袖曾经发出“时代不同了,男女都一样”的号召,号召的结果,就是让大家变得男女穿得一样,长得一样,干得一样。1958年,城市姑娘邢燕子去农村参加劳动,以她的名字命名的突击队事迹名扬全国,而邢燕子本人也因其“铁姑娘”形象成为60年代初青年的偶像。 不允许在乎容貌和个人感情的时代里,那么多美好的青春干什么用呢?都用来奉献了。当时中国拥有工作的女性也许是全世界比例最高的了。很多女大学生都自愿不自愿地嫁给了素不相识的军人、工人或者农民,不计家庭背景、文化程度、工作环境和个人志趣;这也被当作时代的美丽形象,宣传之、歌颂之、强化之。赵树理在小说《小二黑结婚记》里头写,婚姻登记处会询问:你为什么要跟她/他结婚?提供的标准答案就是:“因为她/他能劳动!” 中国女性的社会化参与程度越来越高,但外形服饰打扮的粗鄙化程度也越来越严重。其实,50年代的时候,倒是产生过喀秋莎那样健康美丽的优质偶像(虽然人家是苏联的),可惜很快就被粗糙乃至丑陋的形象所替代,中性化、无性化是女人唯一的选择。这个阶段,也是政治宣传画最兴旺蓬勃的阶段,宣传画上的女孩子个个都是邢燕子,满脸红光,斗志昂扬,脸上的表情要么就是对同志春天般的温暖和热情,要么就是对敌人秋风扫落叶般的无情,还配合着拳头,像是随时准备揍人。 实际上,并不能说这个时代就没有时尚,这几十年间的时髦货,就是革命和斗争。列宁装、人民装、中山装成为当时最时髦的三种服装,她们的确认为这很神气。进步女性喜穿列宁装,剪短发、直发梳辫、不施脂粉,脚蹬布鞋及上胶的解放鞋。到了“文革”期间,红卫兵装成为最革命的服装,是紧跟潮流的标志,标准配置为:旧军装、旧军帽、武装皮带、解放鞋、红袖章、军挎包,挎包盖上绣有鲜红的“为人民服务”字样。 爱美之心就像草籽一样,总是能在任何可能的地方发芽。就算穿着统一的军装,年轻的姑娘也会想办法给毫无腰身的军服系上皮带,挺起她们骄傲的胸脯;在军服上翻出一道整洁的白衣领,令人在一片灰绿中眼前一亮;再把裤管缝上几针,突出身体的线条…… 好在,这样的日子总算过去了。   1997年,广州现代舞团的女孩 浮夸时代(1977~2010) 首先,是邓丽君的靡靡之音悄悄进村了,像柔顺剂一样,将人们早已被斗争磨砺得粗糙不堪的心重新软化了,“人靓歌甜”的邓丽君,一时也成为美的最高标准。风气开了之后,喇叭裤来了、蛤蟆镜来了、牛仔裤来了。街上的男青年留着长卷发,穿着尖领花格衬衫和奇形怪状的喇叭裤,戴上有商标的蛤蟆眼镜,拎着硕大的三洋录音机,里面放着邓丽君歌曲招摇过市。这是最酷的。以至于有人看不惯气不过,到街上拿着个啤酒瓶去丈量别人裤管的大小,不合规格了就用剪刀绞掉。在今天当然奇怪,谁有这样的权力呢?可是在“文革”刚结束的70年代末,似乎谁都有这样的权力,把不符合自己审美的东西绞杀,而且还真理在握,大义凛然。 似乎是一个反弹,大众的审美马上迎来一个新的阶段:怎么张扬怎么夸张就怎么来。乞丐衫、健美裤、蝙蝠衫、巨大的塑料耳环、满脸红红绿绿的大浓妆,就是城市女青年最美的打扮。不怪中国人艳俗,80年代的世界潮流真的就是这样子,够靡烂、够浮夸。那时,中国刚刚和世界时尚接上了榫,看起来都有点不真实的感觉了。 浮夸时代的偶像也够浮夸,比如刘晓庆,她是那个时代第一个叉着腰说“我漂亮”、“我是中国最好的女演员”的女人。她的张扬有些另类,然而,同时代别的万人迷早就销声匿迹了,她一大把年纪仍然经常上娱乐版,有这种耐力和持久,就足以证明她的成功。 廉价的时尚像浪一样地打过,人们随着崔健《一无所有》了,人们随着王朔“解构崇高”了,80年代是美的启蒙时代,又是人文精神复归的时代,可启蒙完成后,无所适从的人们,最终只能选择泡在消费主义的沙砾里,把头埋着,死活不肯出来。这时,再谈服饰变化已跟时间流转没有什么关系了,哈日、哈韩、雅皮、嘻哈、波希米亚、旗袍,啥都在同时流行,什么样的衣服都有人穿,良家妇女也可以毫无心理障碍地穿上大面积暴露的超短裙和吊带衫,施施然去上班。 大家都是顽主,崇高的东西遭嘲笑轻蔑。标准美女意义不大,讲究个性与魅力才是王道。于是乎,超女来了,女生男相的Tomboy李宇春们宣告了超越审美的颠覆性的胜利,而且,5年过去了,她开创的新审美观还是很正点。事物都是螺旋上升的,李宇春的中性美指向的是优雅、帅气,显然与70年代的没有美感的中性化不可同日而语。 只不过,时代越来越宽容之后,美的下限也不断降低。同是波希米亚的调调,三毛是当年的代表,杨二车娜姆却成了今天的代表,只能哀叹一蟹不如一蟹。接下来,芙蓉姐姐冒头了,闫凤娇来了,凤姐红了,兽兽火了……虽然她们并不能成为大家的偶像,可是看看主持人温雅的表情,她对兽兽的羡慕嫉妒恨都快能从脸上滴出来了。我觉得大众和媒体提供了种种平台让这样的人能够走红,无疑是审美的失败。 当然,见多识广了,真正的美大家还是心里有数的。最近网上疯传的一张图片,有个搪瓷杯上写着“解放全台湾,活捉林志玲”,从侧面印证了林志玲之美。这说明什么呢,说明主流的审美观仍然是起作用的。 哪个年代的女人最美?历史和个人趣味叠加,会得出各种答案。陀思妥耶夫斯基曾说过的一句话,“美将拯救世界”,拯救世界未必,但说它能拯救人类,我觉得一点也不过分。 女人好不好看,跟男人有关 时代未必与时俱进,江湖小道网络传言的电影界潜规则的盛行,阮玲玉活到今日也不必自杀。在这样的娱乐时代和电影男性群体中,哪会产生名媛气质的女星? 回首20世纪中国记忆中那些动人的女性,如民国的风情无限、50年代的纯真大方、80年代的前卫和精神性,都不难发现这样一个历史现象:新女性的最为魅力非凡的涌现,总是跟一个荡气回肠的时代及优秀的男性精英紧密相伴。 好女人必须在优秀男人的伴随下成长 民国女性的风情集中在名媛和明星,我们现在对她们的认知主要是从《良友》等民国时尚杂志的封面摄影及三四十年代的电影。名媛并不是一个职业阶层,而是一个风格阶层,她们分散在各个阶级和职业,有些是大户人家的女儿、太太、小姨,比如买办、大资本家、军阀或者晚清遗老,她们不一定工作,只出没于各种家庭、同仁及社会公益的沙龙和聚会。 她们在这些场合也许成为焦点及瞩目中心,但她们并非完全由于家世显赫或者优越的家族背景,因为有些名媛可能只是出身职员或知识分子家庭,她们之所以登上杂志封面,根本由于她们的言谈举止具有难以言传的风情。民国的女人很风情,她们身上具有一种现代的矜持、内敛的性感、知性的感性以及得体的时髦等奇特的混合,这些矛盾的特征能最有分寸地统一在她们身上。同样的风情,也体现在民国的诸多女明星身上。 我一直很佩服民国的杂志有勇气,将一些没有家族背景和社会名声的名媛刊在封面。当然这不是一种冒险,因为名媛自身的美就足以支撑封面,即使那些家族显赫的名媛或者当时人人皆知的女明星,后人并不知道她们的过去,我们只是根据封面摄影,就情不自禁地被她们吸引并被征服。 她们就像我们这个民族的男人梦中一群空前绝后的完美女人。并非现在的杂志不愿再登名媛,而是实在找不出这样一群女人了,就像那个时代的荡气回肠只是昙花一现。好的女人不是单独成长,她必须在优秀男人的伴随下彼此培养,而优秀的男女又需仰赖一个高尚的精神可以尽情并灿烂释放的时代。 今天的男人这么乱,哪会产生名媛? 胡兰成说过,五四男女的爱情为什么如早春二月般青春而又情性焕发,让世人感觉一个民族的重生是真的来临了,这并不是空穴来风。他们这一代人出生于纯朴的乡村,又在大时代的解放浪潮下踏入城市,参与了一场民主和民族解放的心灵洗礼。在这样一个革命激情和文化变革的理想时代,现代性在这一代身上激发出浪漫的风情,但传统的人格训练的有价值部分又恰到好处地得以保留,并与现代性融合。比如作家郁达夫的第二任夫人王映霞,就是“五四”之后成长的代表性的女性。 再看看30年代的电影,大部分女明星拍过左翼电影,而她们身边的男人几乎全是中国社会的精英,比如电影公司老板黎民伟曾追随孙中山参与辛亥革命,导演费墨是少数美国留学归来的专业高材生,编剧夏衍是上海左翼戏剧的领衔人物。由于这些精英的努力,他们成功地把社会现实主义电影变成票房商业的保证,奇迹般地将商业、艺术和政治完美地结合,使得原先拍商业烂片的一些影业公司也加盟左翼电影和文学电影的拍摄。左翼电影成为民众涌入影院的票房保证,得益于我们的民族正处于危难之中的大时代造成的民心所向。在这个背景下,即使像阮玲玉这样没读过多少书的女星,也越来越接近那一时代新女性的精神气质。 如果将民国女星与今天的女星比较,民国女星有一种新女性的风情,今天的女星则更多表现出类似秦淮河的风尘感。时代未必与时俱进,江湖小道网络传言的电影界潜规则的盛行,阮玲玉活到今日也不必自杀。在这样的娱乐时代和电影男性群体中,哪会产生名媛气质的女星?从未听说民国女星跟很多男人潜规则,她们最多是跟某一个男人非婚同居,等这个结束了再跟下一个。这在当时贬称“轧姘头”,但那即使市民阶层的“轧姘头”,也是讲感情的,甚至要比我们今天的知识分子和高级白领还懂男女感情。这种感觉有时候能在王家卫的上海题材电影中看到。 民国名媛的出色者如徐悲鸿前妻蒋碧微,与张道藩后半生非婚同居,但看看他们写的爱情回忆,真是要叹服像蒋碧微这样参透人性、悟透爱情真义的名媛不会再有了。另一位名媛张爱玲与胡兰成的情义深重,则无疑要判决他们之后的红尘男女基本不知感情为何物,更不该奢谈爱情了。我们的爱情只是在模仿好莱坞电影、欧洲文艺小说、日剧韩剧甚至卡通片中幼男幼女的儿童爱情。 没有80年代的男文青,就没有80年代的女文青 名媛、明星当然代表民国女人的最大化风情,但还有一些精英女性的魅力不容忽略,比如左翼女诗人、地下党员、中共特工关露。关露的诗歌直至今日看来也非常前卫、出色,但关露也有非常好的气质。她比名媛、明星多了一层精英和革命色彩,但保有那一时代女人的普遍风情。关露的形象也是中国女性形象的现代性进步,1949年之后,关露的特征分为两部分在后两代女性身上遗传。革命、纯真和道德感的这一面在50年代的女性身上保留,但她们更像是毛泽东这位精神父亲的革命主义的好女儿,民国女人的情性被革除了。尽管少了女性风情的性感,但50年代女性的健康而纯真向上的人格,至今让人怀念。 关露身上的另一面,即精神性、前卫和精英色彩的文学青年的特征,在80年代的女文青身上似乎得到再生。谢烨(顾城妻子)那一代的精神性、先锋以及那一时代特有的凝重的浪漫和深刻,现在已基本绝迹了。80年代的女文青在1990年以来的资本主义大潮中,也终于成为一代佳人。娄烨的《颐和园》描写大学到处都是文学沙龙那个时代,主演郝蕾的气质尽管已经很接近了,但还是很难还原那个时代的女文青气质。 80年代的女文青其实要比现在的80后女孩更颓废和前卫,尽管外表看来很保守。这种保守的前卫和凝重的浪漫是一种特殊魅力,它跟80年代中国社会精神至上的时代氛围及那一时代众多的男性知识分子和作家的存在,是水乳交融的。80年代不少前卫的穷作家和艺术家,他们的女朋友不乏漂亮的舞蹈演员和高干子弟,这种为精神走到一起的男女风光已一去不返。同样,这些先天优秀的女孩,大部分奔向了华尔街或娱乐界,她们的气质也不可同日而语,她们身边的男人都不一样了。 更为重要的是,荡气回肠的时代结束了,“五四”时期的民族拯救,50年代的纯真,80年代的理想主义,都不可复现,只有那一代代女性的绝代美丽成为永恒的记忆以及那一时代最美的见证。 |