王小波为什么死之前大叫?王小波没有后代的真相

发布时间:2024-04-29 15:35:07 来源:96845 编 辑:9万精编

|

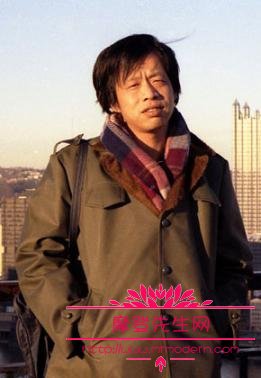

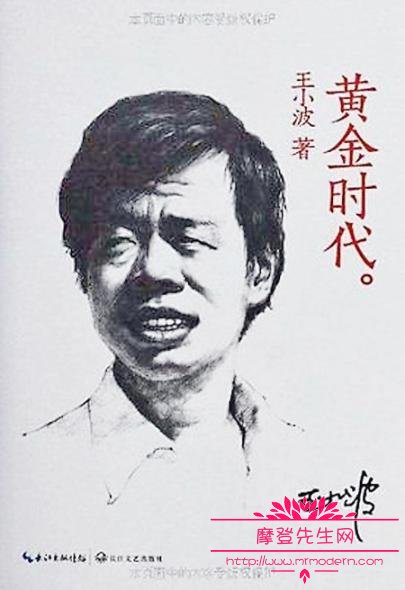

作家王小波已经去世很多年了,但是他的作品还是很受大家喜欢《黄金时代》和《白银时代》都是反响很大的作品。但是后人说王小波的死很蹊跷,有传言说王小波是死于手淫,他的好友跳出来说纯粹是胡说八道,这是对死者不尊重。在王小波与李银河成婚这么多年以来,虽然感情很好,但是却没有孩子。

王小波为什么死之前大叫? 为悼念畅销书作家王小波逝世12周年,话剧《黄金时代》即将上演,由青年演员史可出演放荡不羁、多愁善感、知书达理、坚强不屈、身材好、性欲强的陈清扬,对此我表示满意。王小波生前的本意是要舒淇饰演陈清扬,这未免过于商业化与理想化。舒淇虽名噪一时但她时尚、性感、骚情的风头占据了主导,缺乏一种土不拉叽的乡村气质(就像她在诸多三级片以及影片《非诚勿扰》之中的表演一样),相比之下,史可却可胜任这个山区“破鞋”的角色。 通过王小波的遗照及其未能成功展出的裸体塑像可以看出,他慵懒而藐视一切并无所畏惧的表情背后折射出他自慰在即的诗人气质与颓唐舒服的焦急心态,同时他也不无坦荡地将其切身感受用两百万文字实时记录了下来。阅读的同时,我们可以联想到故事的主人公在云南山坡上背对清晨迷雾中的老水牛躺在露水中大胆做爱的动人场景……这的确是自由主义知识分子的做爱典范,他可以作为一个含金(精)量很高的山寨时代被我们永远铭记、解读与诠释,这位“浪漫骑士”的艺术成就足以超越鲁郭茅巴等老一辈无产阶级文学大师。 小波离我们而去了,十几年来,没有人愿意相信这位四十五岁的年轻人会无端地死于心肌梗塞这么一种残酷的老年疾病——这相当于说海子、徐志摩死于糖尿病,枉下此类结论的滑稽程度绝不亚于说谢晋导演死于嫖娼。   王小波死亡之谜比起李小龙有过之而无不及,很多私家侦探、史学大师与文学评论家试图从中国胆子最大的科学家李银河口中找到一些不可告人的蛛丝马迹。但是,他们失败了。他们研究《红楼梦》很行,他们批判潘金莲也很在行,他们乱说《三国演义》似乎也有道理,说起文革知青大字报以及革命时期的爱情也是据理力争。但是,当他们面对王小波的时候,就彻底狐疑了。 张怀旧先生说,王小波的死与卫生纸有关。笔者认为这是一种极不负责任的说法,即:王小波能以高出李鸿章孙女张爱玲三倍的自慰频率,平均每四十五分钟(约输入三百个汉字)打一次飞机,沾满了体液的稿纸摞在一起,最终成功修订了举世瞩目的《时代三部曲》,——这绝不是一般人可以一蹴而就的。胡兰成流泪了。 《沉默的大多数》一经发表,读者们纷纷发出了“王小波,你为什么要打*飞机?”的强烈感叹,我们不难发现,问题的答案就在《知识分子的不幸》一文中,即:1、“对于一位知识分子来说,成为思维的精英,比成为道德精英更为重要。”2、“对于大部分男人来说,其人生的终极目标就是做一条快乐的公狗。”根据这两个“对于什么什么来说”的排比句,我们不难推断,王小波聊以自慰的自传体文本是道德虚无主义与极端禽兽主义的杰作,因此深得情感与欲望处于极度抑郁与崩溃边缘的当代小青年们的喜爱。同时他们也不无道理地认为,“王小波是打*飞机打死的”这一说法很不可靠。据法医后来的尸检报告表明,王小波死前并未自慰——他也没有时间自慰,他当时正坐在马扎上,屁股底下垫了弗洛伊德《幻想的未来》一书,右手很熟悉地握着一根擀面杖,左手稳稳地端着一杯即将加入伴侣的苦咖啡,表情很复杂。貌似并没有大喊大叫。   王小波死了,我们的生活因此少了很多有趣,这又是一个黑色幽默。台湾《联合报》从此没了猛料,《三联生活周刊》的最后一页纸也久久无人书写,《人民文学》呆若木鸡,一个振奋人心的性文学时代并没有像大多数作协萎员想象的那样如期而至。相反,更多的人却低下头去,面向胯部不停地沉思。也许,那里才是王小波带给我们的精神家园。 每年四月,特立独行的猪们会赶往北京昌平某山悼念他们的精神导师,在寻找思想精液发源地的同时,仍不忘献上一束洁白的花朵,借以拷问自己这位含冤死去的行吟诗人为什么没有获得茅盾下半身文学奖?那些业已殉难的文学染色体,在清明的冷风中红拂夜奔,“像白色的奇迹/在绿色的草丛里/像阿芙罗蒂/从浪花中升起/灿烂如云……” 《新京报》记者“按摩乳”先生昨天吃晚饭时闲聊道,就在王小波12周年祭日前夕,竟然有人在他的坟头撒尿,这种不尊重文学的行为实在让人费解!就算你不喜欢王老师的作品,你能保证所有人都不喜欢吗?你能代表所有人随地大小便吗?你顾及到遗孀们的感受了吗?目前,撒尿者已被罚款22.0元人民币,这正好是一本《黄金时代》的价钱。 至于有人听见王小波死前大叫一声有一种灵异的说法:有些人死亡之前会大喊大叫、身体颤抖或者嚎啕大哭,皆是他们临死之前见到无常鬼前来索命,由于无常鬼样子恐怖,这些人会被吓得“魂飞魄散”。所以才大喊大叫。也有一种说法是死之前身体会很难受,知道要离开了,所以大叫一声! 王小波没有后代的真相 王小波和李银河没有孩子,他们结婚前就商量好,两人的世界就已经很丰富很有趣了,不像有些夫妻需要孩子作为纽带,小波说:我们家兄弟姐妹中生男生女都有,我们也添不出什么新品种了。还戏称要成立一个"断子绝孙俱乐部"。"如果他要活回来的话,我们商量的结果肯定还是不要。他的小说就是他的孩子吧。我和小波在一起不是为了某一个目的,而是就喜欢在一起。选择和自由是我生活的主要原则。"  1968年十六岁的王小波在云南兵团劳动,并开始尝试写作。这段经历成为《黄金时代》的写作背景,1971年,王小波十九岁,去了母亲老家山东省牟平县青虎山插队。1973年,王小波在北京牛街教学仪器厂做工人。后在北京西城区半导体厂做工人。工人生活是《革命时期的爱情》等小说的写作背景。 1977年,二十五岁的王小波与在《光明日报》做编辑的李银河相识并恋爱。当时在王小波朋友圈中传阅的小说手稿《绿毛水怪》是二人相识的契机。"我是因为看他的小说认识他的。他的那篇《绿毛水怪》跟我很投缘。当时在另一个朋友手中拿到的,看完后,我就觉得早晚一定会跟这个人发生点什么。" 相识以后,他们开始了书信往来。你好哇,李银河……王小波每每致信李银河总是这样开头,字里行间透出类似孩子般的对爱的渴望与无助。他曾对李银河说:我不要孤独,孤独是丑的,令人作呕的,灰色的。这个184米身高的黑脸大汉,说在见不到她的日子里,自己就难过得像旗杆上吊死的猫。他曾说恨不得一天49个小时和她在一起!李银河也曾在恋爱中致信王小波:我希望你爱我的全部肉体,我愿意它因为你变得美。  她在给王小波的信中问道:你能永远满足我的'要'吗……而且我还很爱妒忌,我甚至妒忌你小说里的女主角和那个被迷恋过的小女孩。 现在再读他写给我的那些情书,我就觉得更像一件艺术品。他的表达除了对我个人的情感以外,有一种审美意义。李银河后来说。 |