王国维为什么投湖自杀?王国维的后代子女现状

发布时间:2024-04-30 21:11:08 来源:96845 编 辑:9万精编

|

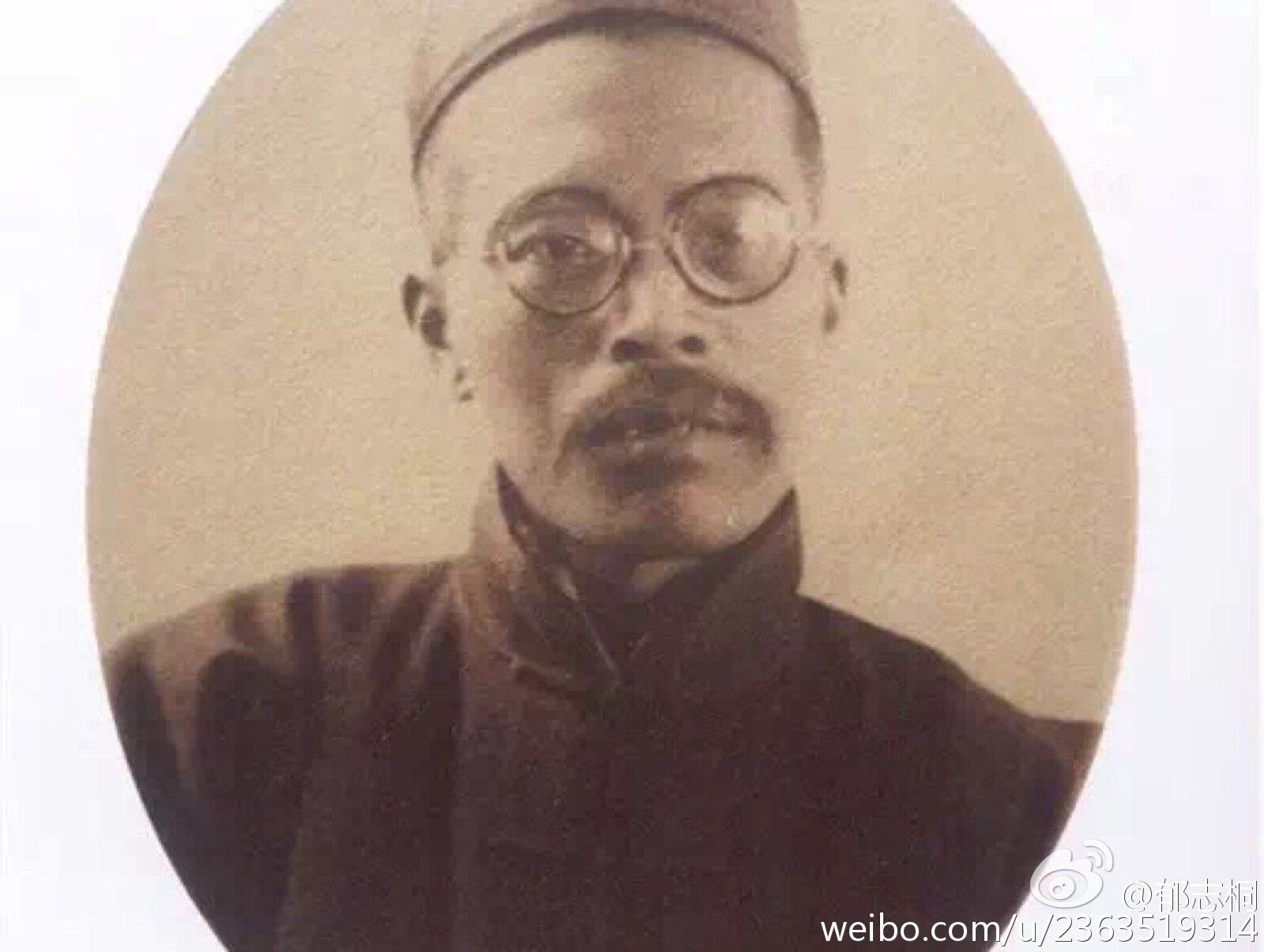

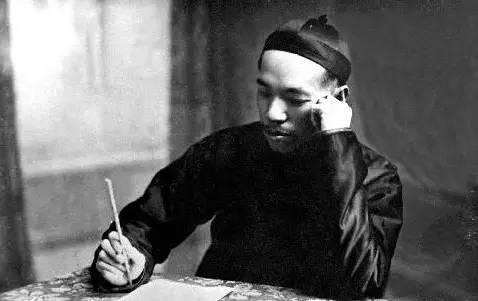

中国近现代出现了很多忧国忧民、学富五车、名贯中外的学者,说起中国近现代出现的这些学者,你能想到谁,是“中国之新民”梁启超、是“以笔代戈”的鲁迅、是被誉为“文化昆仑”的钱钟书、还是近代中国开启民智的一代宗师严复,笔者第一个想到的是被郭沫若称为“新史学的开山”,却学无专师,自辟户牖的王国维。王国维虽才高八斗却英年早逝,那他究竟怎么死的呢?

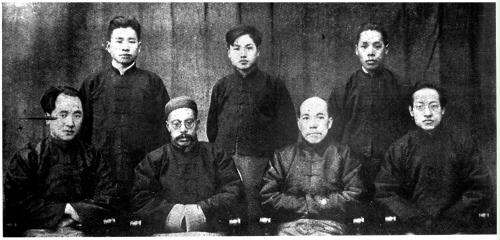

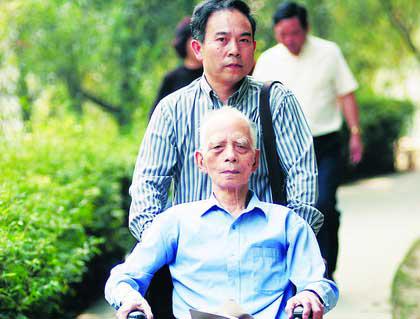

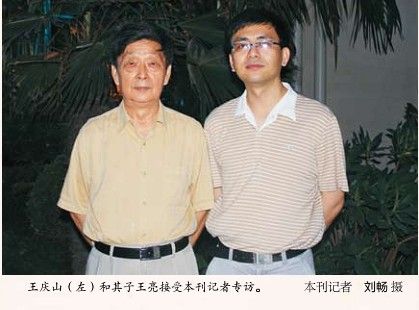

王国维为什么投湖自杀? “古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界。‘昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路’,此第一境也;‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴’,此第二境也;‘众里寻他千百度,回首蓦见,那人正在灯火阑珊处’,此第三境也。此等语皆非大词人不能道。然遽以此意解释诸词,恐晏、欧诸公所不许也。”这就是一代国学宗师王国维在《人间词话》里论述的“人生三重境界”,让人拍案叫绝,广为传颂。然天妒英才,未得寿终而投湖自尽,给后世留下遗憾和迷惑。  王国维于1927年的初夏,阴历五月初三投颐和园昆明湖自尽,死后家人在他遗物中发现了他死前一日所写的遗书,上有“五十之年,只欠一死,经此世变,义无再辱。即行槁葬于清华茔地。汝等不能南归,亦可暂于城内居住,汝兄亦不必奔丧,因道路不通,渠又不曾出门故也。书籍可托陈、吴二先生处理,家人自有料理,必不至不能南归。我虽无财产分文遗汝等,然苟谨慎勤俭,亦必不致饿死也。五月初二日,父字。”遗书条理清晰,考虑周密,足见死者绝非仓促寻死。这与王死前几日无异常举止相吻合。  但遗书一开头“五十之年,只欠一死。经此世变,义无再辱”十六字,却给生者留下种种疑窦,成为80多年来其自沉之因众说纷纭,又难以确论的“谜面”。对王国维死因,其亲属自始至终讳莫如深,而后世臆测大致有以下几种: 一、 “殉清”说 王国维为清朝遗老,更对逊帝溥仪向有国士知遇之感——王国维以秀才身份,被溥仪破大清“南书房行走”须翰林院甲科出身的旧制,召其直入“南书房”——有此思想基础和遗老心态,逢“覆巢”之将再,以自杀而“完节”似乎也是情理之中。所以梁启超以伯夷、叔齐不食周粟而比之,当时的清华校长曹云祥和罗振玉、吴宓等均持此说。鲁迅在《谈所谓“大内档案”》一文中,称王“在水里将遗老生活结束”,可见也为此论。但反对此说者认为,王国维与罗振玉、郑孝胥、陈宝琛辈有别,郑等效命清室复辟,不惜委身于日本政客。而王国维却领清华职,心无旁骛,潜心学术。他虽“忠清”,却不充其鹰犬,以至“愚忠”至“殉清”程度。所以当时就有人说:“你看他那身边的遗嘱,何尝有一个抬头空格的字?殉节的人岂是这样子的?”  二、 “逼债”说 当年溥仪在其《我的前半生》中说:内务府大臣绍英委托王代售宫内字画,事被罗振玉知悉,罗以代卖为名将画取走,并以售画所得抵王国维欠他债务,致使王无法向绍英交待,遂愧而觅死。当时报纸还传,王曾与罗合作做生意亏本,欠罗巨债。罗在女婿(王长子潜明)死后,罗、王已生隙,罗令女居己家为夫守节,逼王每年供其生活费2000元。王国维一介书生,债务在身,羞愤交集,便萌生短见。此说经郭沫若先生笔播,几成定论。但从王遗书对后事的安排看和事后其它一些证据表明,王国维生前并无重债足以致其自尽。  三、“惊惧”说 1927年春,北伐军进逼北方,而冯、阎两军易帜,京师震动。有人认为,王国维自杀是怕自己这个前清遗老落入北伐军手中,蒙受耻辱;又王视脑后辫子为生命,当时传言北伐军入城后将尽诛留有发辫者,所以与其被辱,莫若自我了断。但这种说当时即多有人鄙而不取,以为不合王国维立身处世方式。 四、“谏阻”说 认为王国维投湖与屈原投江相类,是以“尸谏”劝阻溥仪听从罗振玉等人主意,有东渡日本避难打算,并认为王、罗两人最后决裂的原因也缘于此因。 五、“文化殉节”说  与王国维同为清华导师,且精神相通、过从甚密的陈寅恪先是以“殉清”论王之死,后又认为:“凡一种文化值衰落之时,为此文化所化之人必感苦痛,其表现此文化之程量愈宏,则其所受之苦痛亦愈甚;迨既达极深之度,殆非出于自杀无以求一己之心安而义尽也。”“盖今日之赤县神州值数千年未有之巨劫奇变,劫尽变穷,则此文化精神所凝聚之人安得不与之共命而同尽,此观堂先生所以不得不死,遂为天下后世所极哀而深惜者也”。陈寅恪的诠释在同类者中立即得到共鸣,并在文化界产生重要影响。但陈之观点,与其说是对王国维之死的解释,不如说是他以自己的一种心态来观照王国维的精神。 六、 “诸因素” 以一遗民绝望于清室的覆亡,以一学者绝望于一种文化的式微,一介书生又生无所据——当王国维徘徊于颐和园长廊,回想起“自沉者能于一刹那间重温其一生之阅历”的箴言,遂“奋身一跃于鱼藻轩前”。也许,这就是王国维自沉之“谜底”。 王国维的后代子女现状: 91岁王慈明是王国维的第六个孩子,他的档案厚厚一叠,泛黄的档案最早可以追溯到1949年,记录着他的人生轨迹和家庭成员情况。 王国维之子王慈明(下图):  对于父亲,他用“王国维”或“王静安”来称谓,职务为“清华大学教授”,母亲则大多称为:潘夫人。“其后乃昌”,这是一些学者对王国维家庭的形容,在他之前,王家都是单传。在档案上可以查询的其他家庭成员分别为:大哥王潜明,二哥王仲闻、三哥王贞明、四哥王纪明,姐姐王东明,弟弟王登明。 王国维有2个夫人,共有8个孩子,6男2女,王慈明排第六,是潘夫人所生。父亲去世后,较大的4个孩子已经开始出外工作,剩下的4个孩子随母亲回到了浙江海宁老家中。由于父亲之前有意将孩子向“容易生活”的学习方向引导,拥有“一技之长”的孩子们,分布在北京、福建、昆明等地,各自开始了自己的生活。 王国维曾孙王亮(下图):  根据1952年档案上所填写:二哥王仲闻在北京邮局工作,三哥王贞明和四哥王纪明、姐姐王东明带着妹妹和母亲去了台湾,居住在高雄。而六弟王登明则是上海第一医院讲师。1987年,王慈明一家在香港见到了台湾的兄长和姐姐。分别43年后,家人的首次见面,让大家都唏嘘不已。  母亲1962年去世,时至今日,8个兄弟姐妹,也只剩下91岁的王慈明和身在台湾的姐姐了。 下图是王国维的女儿王东明  |