宗教永远不会消亡的理由,关于全球宗教的分类情况

发布时间:2024-05-01 08:55:32 来源:96845 编 辑:9万精编

|

宗教这个词语相信每个人都不会感到陌生,因为很多人深受宗教的影响,就算是无神论者,也始终对宗教保持敬畏之心,在大多数的眼中,宗教和迷信挂钩,但是实际上宗教信仰也是一种精神信仰,那么宗教真的不会消亡吗?宗教不会消失的理由是什么?

宗教永远不会消亡的理由

随着社会的发展和科学的进步,宗教也在不断改革,逐步消除其中的迷信成分,更重视现世的实际问题,不仅在异化的社会给扭曲的心灵以抚慰,而成功地扮演着伦理教化的角色。诚如甘地所说:“宗教的本质就是道德。”(《甘地自传》9页)

真正的宗教都有完整的行为规范的教育系统。即使到了人性充分实现,社会和谐均衡发展的大同世界,宗教仍将是相当一部分人的精神和心灵的一片净土。那时,宗教的神秘色彩和迷信成分早已和愚昧、落后无关,而被赋予怀古情趣而具有历史和文化意蕴,成为一种陶冶情操的高洁幽静的方式而倍受珍视。

宗教不仅是人类的精神公园,而且是精神食粮。宗教活动将变成全民节日,成为人们文化娱乐、精神生活的重要组成部分,犹如今天的春节、端午节一样。还一定会保持原来的宗教神学的神秘色彩和风貌,否则就没有意思。并且和现在一样,这部分人中,不仅有广大民众,还有科学家──既有自然科学家,也有人文学者;甚至可以肯定,和古代一样,还有孔孟之徒。总之,上帝与人类同在,宗教永恒。

超乎现世的追求是人类天生的欲望之一。这不仅是学者、专家才关注的问题,普通民众更关心这些问题。超乎现世的问题不外两方面:一是宇宙、社会、特别是人从哪里来的,它们的本质是什么?从中国的盘古开天辟地,外国的各种创世说,到先有鸡还是先有蛋的永远扯不清的争论。二是宇宙、社会,特别是人类最终到哪里去?世界有无末日,特别人死灵魂是否不死?

前一类问题就是哲学家所谓宇宙本原论、宇宙本体论。这是要由天文学、天体物理学、古生物学等自然科学回答的。人们最关切的还是后一类问题。特别是人死后灵魂安顿的问题,也就是人生意义的究竟,所以又叫做人的终极关切。这是自古以来对人类最具魅力、万古长青的问题。人生苦短。当人们意识到个人生命在时间和空间上的局限,就想征服,超越这种局限,追求生命的永恒。哲学和宗教为解决个体的时空局限和生命永恒之间的矛盾,提出了不同的方案。

中外文化的个体观不同。西方文化以个人主义为核心,关注的重点是个人的幸福,而其终极关切是死亡。西方心理学家认为,个人下意识(本能)中最关怀和害怕的是死亡。对死亡的恐惧深深的支配着人的心灵。逃避死亡或征服死亡成为西方文化、西人心理的核心问题,成为他们的终极关切。

正如南怀瑾先生所揭示的,死的神秘是宗教的基础之一。死和生一样,是大自然的一个奥秘。在人生旅途中。死是最后一个环节,谁也无法逃脱这个环节。然而这个环节似乎并不掌握在自己的手中──“死生有命”。(《论语、颜渊》)“不知将白首,何处入黄泉?”这“命”是什么?“黄泉”又在哪里?是无常?是无奈?难道真有一种在冥冥之中安排着一切、摆布着一切的神秘力量?如果人类不能对这些问题作出令人信服的明确答复,当人们不能把死神的缰绳牵在自己手里,宗教的说明即使未必是最好,起码也是容易为广大群众接爱的。

耶教认为,人生来就有原罪,人生的目的既个人得到救赎,达到可以永生的天国。既不为前辈的行为负责,也不必为子女操心。宗教以精神生活为主,只追求个人解脱,追求生命的永恒,超越生命的时空局限和个体局限。宗教之不死重在灵魂。灵魂与肉体分离,肉体死亡,灵魂到另一个世界(彼岸、天堂)去延伸生命。这既与科学冲突,又和现实不合,还是对现实人生的否定。“西方文化,基督教、天主教,《旧约》《新约》里头,伊斯兰教的经典里头,乃至佛教的经典里头也一样,一切宗教只讲有关死的事,都鼓励在家不要怕死。”“一切宗教都是站在死的一头看人生,所以看人生都是悲观的,看世界也是悲惨的”。

宗教,在弘扬自己的同时,应该全面客观系统地学习他种文化、学说和宗教,不仅不反对,而且鼓励、支持民众,包括自己的信徒去信奉他种文化、学说和宗教。这是吸取各种优秀文化成果,综合创新传统文化的过程,也是综合创新人类未来文化的过程。儒学和孔教无所谓,当然也无从追求自身的利益。只要能丰富和完善人性,就一视同仁地欢迎。

如果各种学说都能在弘扬自己的同时促进他种学说的发展,而不像以前那样相互攻讦,互为水火,都不追求自身的利益(实际是上层维护其既得利益),则受益的将是全人类。

其实,只要是科学的学说,真正的宗教,归根结蒂都是人道主义的,都能促进人性的实现和社会的进步,都可相互借鉴,相互促进。即使和儒学、孔教观点对立者,也可以在人道的基础上相反相成。随着人性的发展和社会的进步,人们在异化过程中形成的意识形态上的分歧将逐渐淡化,以至最终消失。剩下的只是人的本质的纯化和升华。人们的欲求不仅不会减弱,反而会因为向上性和为公性能和谐均衡的发展,而更专心致志地为不断改善自己的生存条件而事半功倍地积极进取。那里再无单一的,独尊的学说、占统治地位的意识形态或统治思想。

人类将最终综合创新出完美而又丰富多彩的人道主义价值观和理想的思维方式──全面深刻而又各具特色的人道主义体系。今天的所谓儒家文化圈、西方文化带、伊斯兰文化区的界限迟早要消失。每个地区、国家、民族都有各种学说、宗教平等友好相处。信仰成为纯粹个人的事。信奉基督教的总统任命佛教徒做总理,总理又选儒家做教育部长,而议长可能就是位虔诚的穆斯林。即使家庭成员也是各有所宗。一个人的思想境界。犹如多民族家庭哺育健康的混血后代一样,文化的交融塑造完美的人性和人格。谁掌握的人类创造的优秀文化成果种类越多,内容越丰富,谁的人格发展就越丰满,越高大。这很可能是未来衡量人的价值和境界的主要标准。这个消除意识形态分歧的过程已经开始。

今天整个人类从整体上说已经走到了一个从物质文明到精神文明都已经初步具备开创人类新纪元的时代,又适逢世纪之交和千年之始,只要人们能转换观念,改弦易辙,综合各种文化,学说和宗教的成果,创新出人类新文化,整个人类就可进入“理想国”或“大同世界”了。这对每个民族,每种文化、学说和宗教都既是机遇,又是挑战。这就看哪个民族,哪种文化,学说和宗教,能彻底抛弃民族利己主义、文化本位主义、宗教蒙昧主义;能以我为主,综合古今中外一切优秀文化成果,创新出民族的新文化;并在此基础上,为参与共同创造人类新文化做出更大的贡献。

基于上述所有的原因——心理学上的、神经学上的、历史的、文化的以及逻辑学上的——专家猜测宗教就可能永远不会消亡。不论是通过恐惧或者敬仰形成的,宗教在使自己长久存在问题上非常成功。如果不是这样的话,它也不会在那么长久的岁月里与我们并存了。

甚至我们撇开基督教、穆斯林、印度教神以及其他所有的宗教神不谈,超自然学说和唯心论将几乎一定地继续甚嚣尘上。同时,一些宗教信仰体系离我们也可能只是一两场灾难的距离。“即使是最棒的世俗化的政府也不能在任何事情上庇佑你免受伤害,”麦考利解释。一旦我们发现自身正面临着生态危机、全球核战或一场即将发生的彗星碰撞,神就会浮现。

人类在面对苦痛和灾难面前需要抚慰,一些人必须想着在他们死后还有另一个世界,以及他们是被一个无形的个体所爱着的,”楚克曼说。“永远会有人信教,他们如果成为主流的话,我也并不会觉得意外。”

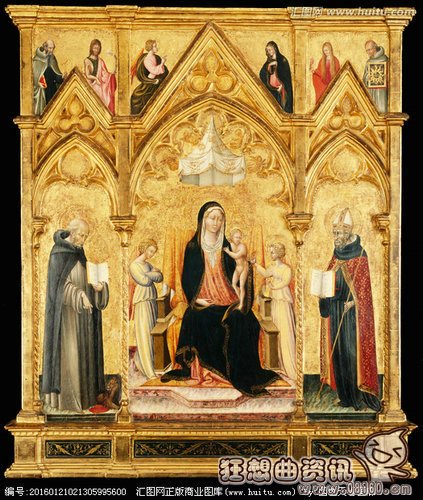

关于全球宗教的分类情况

集团社会之宗教,若由宗教发达史分类,可概分为原始宗教、国民宗教、世界宗教等。

(一)原始宗教,又称部族宗教,太古时代之宗教及未开化社会之宗教,如自然崇拜、精灵崇拜、图腾崇拜、巫觋教等。

(二)国民宗教,又称民族宗教,指行于部族、民族、国家等一定地域内之宗教,如日本之神社神道、印度之印度教、以色列之犹太教、中国之道教、儒教等。多与所处地域之社会风俗、习惯、制度等有密切之关系,而未必有宗教开祖或依据之经典,如日本神道,并无特定之教,而系以原始宗教为基础,根据国家组织而发展。又如我国之道教,有其特定之教祖,亦有其特殊之教格而适合国民之传统,故难以传入他国。

(三)世界宗教,如佛教、基督教、伊斯兰教等。此类型宗教多随个人之自由意志接受信仰,而顺从组织内之信条、仪礼、戒律等。通常多由特定之开祖所创倡,并以开祖之行迹及教说为中心,形成该教之教理与经典。教团之成立,多站在超越民族、国家等立场而创立,故其教法系以人类全体为中心,具有世界性与普遍性之性格。惟世界性之宗教虽以全体人类为中心,然实际上常以救济个人为基础,故具有探索心灵内面与侧重个人实践修行之特性。

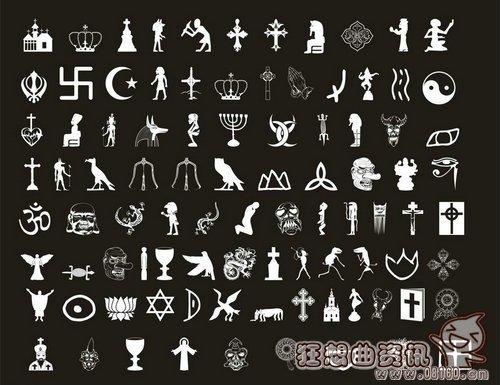

依信仰对象之不同,可将宗教概分为三类:

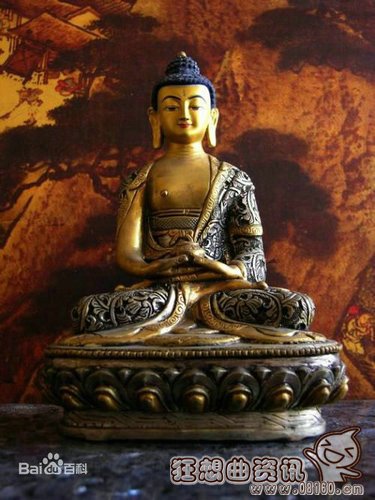

(一)多神教(polytheism),即崇拜多种神灵,多系自然形成之信仰,存在于原始未开化之时代。随同人智之发达,渐对自然神赋予意义、理想,次第成为高级神,而祖先崇拜、英雄崇拜等,在进化之社会中亦并行不悖。或有由一神教发展为多神教者,即对具有种种最高神性格之一神,将其性格分别独立,成为最高神之权化分身,而个别崇拜之,如佛教之教祖佛陀,于其智慧方面之理想化而权化为文殊菩萨、势至菩萨,于慈悲方面之理想化而权化为观世音菩萨,于实践愿行方面之理想化而权化为普贤菩萨。又观世音菩萨为随机度众乃有三十三身之化现,如圣观音、千手千眼观音、不空罥索观音、柳叶观音、水月观音等。

(二)一神教(monotheism),由崇拜自然之多神教,演进为崇拜具有诸神之德的一神。如犹太教、基督教、伊斯兰教等,均为典型的一神教信仰。另如印度教中,虽有多神信仰之性格,然于众神之中,独尊一优于其他诸神者为最高神,乃诸神之代表,具有绝对之权威,此称单一神教(hemotheism),如湿婆派以湿婆为最高唯一之神,毗湿奴派以毗湿奴为唯一神。一神教亦可称交替神教(kathenotheism),如梵天、毗湿奴、湿婆等三位神祇,在不同宗派中有不同之地位,以湿婆为例,在湿婆派中为最高神,梵天与毗湿奴居次要而从属于湿婆。

(三)泛神论(pantheism),又称万有神教。上记之多神教、一神教等,以实际信奉而属实践性之宗教,泛神论与之相较,其性质偏重于阐释哲学理论之理论宗教,以为宇宙现象之内部,有支配现象界之原理法则,而将此原理法则神格化,认为此‘道理神’遍满于宇宙现象。印度奥义书中之梵(梵Brahman)即属道理神,梵存在于‘个人我’(梵a^tman)中,此乃最高理想‘梵我一如’之基础。此外,十七世纪荷兰哲学家斯宾诺莎(Spinoza, Benedict, 1632~1677)之哲学所说之神亦属道理神。

(四)无神教(no god),认为神只是我们心里惦念的人而非上帝一类,只是因为那些人对现在人做出杰出的贡献所以为了不忘本才祭拜他们。例如:道教、佛教、儒教。无神教从一开始就避开神通感应,直接从伦理道德入手,教人遵纪守法,行善积德,以提升人们的品德修养为主,因为无神教人为人是自己的主人,所以自己的事情不该推卸责任,无论是佛陀还是孔子都没有赦免罪过的能力,一切一切都是自作自受。因为没有上帝,所以我们祭拜的神和我们一样,认为他们所能做到的我们也能做到,因此祭拜的意义在于坚定自己的信念。

自法律观点言宗教:文明国家多经过立法确认信仰之自由,合法之宗教不受压迫、排斥,亦有少数国家以特定之宗教为国教,又国家所认可之宗教团体得称宗教,未得认可者通常称为邪教。

|