组织替考判刑标准,组织替考罪介绍

发布时间:2024-05-06 14:27:22 来源:96845 编 辑:9万精编

|

替考处罚遭遇法律空白

我国《刑法》仅规定了对国家机关工作人员在招生过程中,徇私舞弊组织学生替考等作弊的行为,在情节严重的情况下,可以构成刑事犯罪。对于除国家机关工作人员以外的人员组织学生替考的,法律并没有明文规定。根据《治安管理处罚法》,公安机关也只能针对“扰乱了学校正常秩序”和“伪造使用假证”这两条进行处理,处罚波及范围较小,还上升不到法律制裁的程度。 《国家教育考试违规处理办法》规定,在由国务院教育行政部门确定实施、由经批准的教育考试机构承办、在全国范围内统一举行的教育考试中,由他人冒名代替参加考试的,其当次报名参加考试的各科成绩无效;参加高等教育自学考试考生,视情节轻重,可同时给予停考1年~3年,或者延迟毕业时间1年~3年的处理,停考期间考试成绩无效。 其中第十二条规定,代替他人或由他人代替参加国家教育考试,是在校生的,由所在学校按有关规定严肃处理,直至开除学籍;其他人员,由教育考试机构建议其所在单位给予行政处分,直至开除或解聘,教育考试机构按照作弊行为记录并向有关单位公开其个人基本信息。 这些针对找“枪手”替考的人和“枪手”本身的处罚权力,都交给了学校和单位,由此延伸出的问题是各行其是、松严无度、处罚不一。不同学校对作弊行为采取了不同的处理措施,每每引起争议。因不服考场作弊处罚而与学校对簿公堂的案件也屡见不鲜。有业内人士认为,考试作弊习惯上被视为一种违反道德的行为,主要依靠道德规范和为数不多、刚性不够的行政规章进行规制,且多半针对考场内的考生,却往往对考场外“收人钱财,替人消灾”的“枪手”和“掮客”无可奈何。即使“枪手”现场被抓,也因找不到处罚依据,最终只能放人了事。  组织替考罪:

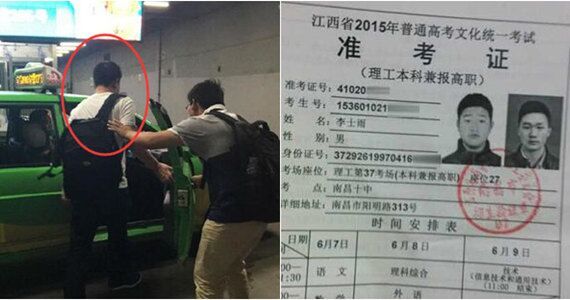

李某组织多名在校大学生在今年的高考中顶替别人参加高考,目前涉案人员已被警方控制。市民王先生咨询律师:对李某该如何定罪处罚?

河南向东律师事务所主任、国家一级律师崔向东,法学博士、资深律师杨世建答复:

从已公开的案情来看,李某涉嫌聚众扰乱社会秩序罪或行贿罪。我国《刑法》第290条规定:“聚众扰乱社会秩序,情节严重,致使工作、生产、营业和教学、科研无法进行,造成严重损失的,对首要分子,处三年以上七年以下有期徒刑;对其他积极参加的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。”本案中,李某组织多名在校大学生顶替别人参加高考,严重扰乱了高考秩序,情节严重,其行为符合聚众扰乱社会秩序罪的构成要件,涉嫌聚众扰乱社会秩序罪。《刑法》规定:“为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产。”李某为谋取不正当利益,向某些考务人员“打点”的行为,完全符合行贿罪的构成要件,依法应以行贿罪定罪处罚。

李某为获取非法利益,以收买考务人员为手段,实施了组织他人替考行为,情节严重,但是,由于《刑法》没有明确规定“组织替考罪”,司法机关不能以“组织替考罪”对李某定罪处罚,只能以“行贿罪”或“聚众扰乱社会秩序罪”定罪处罚,从而不能完全实现“罚当其罪”的目的

。律师建议,由于目前各种考试中“替考”行为猖獗,严重破坏了考试的公平、公正,严重侵害国家和人民利益,应完善《刑法》,增设“非法组织、参与替考罪”,以准确打击各种“替考”行为。

教育部:坚决打击组织替考等各类违法犯罪行为:

6月7日,《南方都市报》以“记者卧底替考组织参加高考曝光跨省团伙”为题报道了有团伙组织在江西实施高考替考事件。教育部对此高度重视,已责成江西省教育厅和省教育考试院迅速调查核实情况,并请公安部指导有关地方公安机关立案侦查。

教育部表示,高考公平公正关系广大考生切身利益和社会和谐稳定,对于破坏考试秩序、组织替考作弊等违法犯罪行为,一经查实,有关部门将坚决依法严厉打击。对伪造、变造身份证、准考证及其他证明材料,由他人代替或者代替考生参加考试的,一律取消本次考试所有科目成绩,并视情节轻重同时给予暂停参加高考、各种国家教育考试1至3年的处理,相关处理记入考生诚信档案。对参与作弊的在校大学生,还将按照《普通高等学校学生管理规定》给予开除学籍处分。构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

教育部强调,对于考试管理不力以及违规违纪等行为,将一律严肃问责,绝不姑息。

|