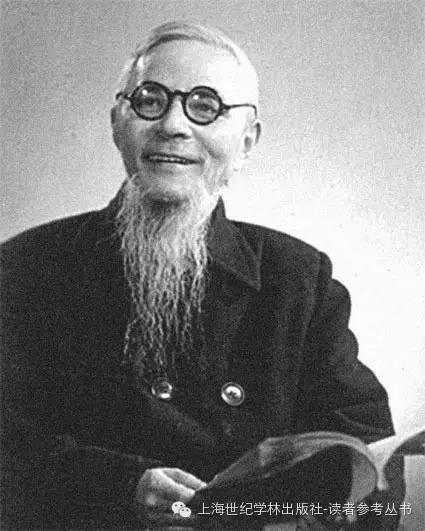

丰子恺和李叔同的趣事,李叔同未出家前的老照片

发布时间:2024-01-20 09:55:12 来源:96845 编 辑:9万精编

|

丰子恺和李叔同都是当年非常有才情的画家,两个人先是成为师生,而后成为知音,惺惺相惜,缔结起一种高山流水的情谊,两个人经常在一起讨论绘画诗词,但是,多年后,李叔同毅然决然剃度出家,让所有人痛心不已。但是这并没有影响两个人的情谊,他们之间还是有很多故事,今天,我们就来看看这对知音的故事。

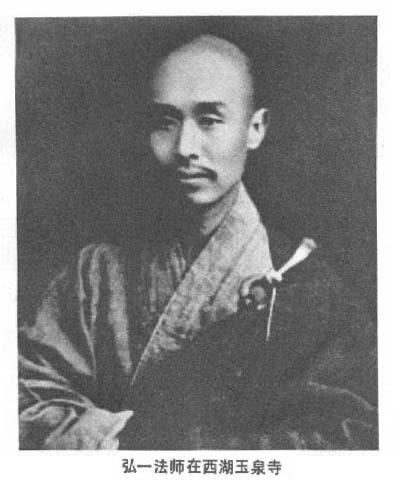

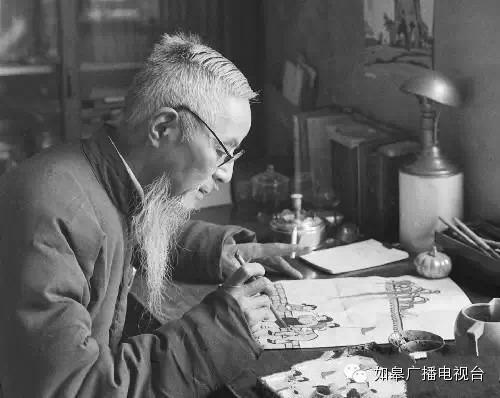

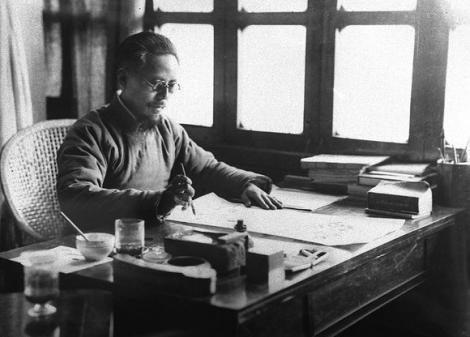

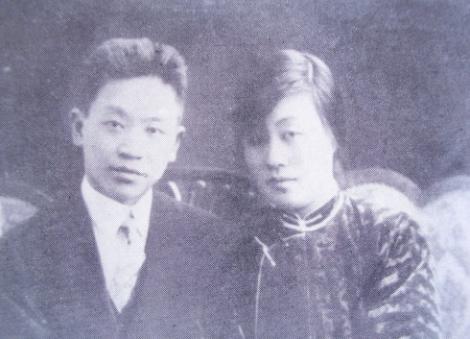

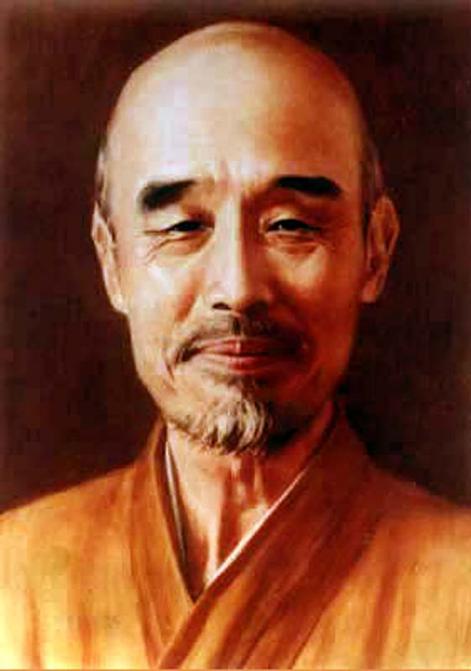

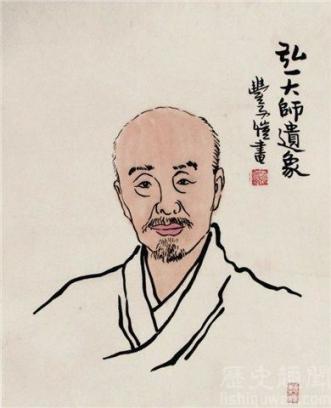

丰子恺和李叔同的趣事 一个盟约,六集《护生画集》,历经半个世纪,才功德圆满,注入了弘一法师、丰子恺、广洽法师惊天地、泣鬼神的情谊...... 11月9日是丰子恺先生诞辰100周年纪念日。丰子恺最小的女儿丰一吟女士来到湖州练市镇,我专程赶到她下榻的凯丽大酒店去看望她。两个人不知不觉就谈到了丰子恺与弘一法师的师生之情,谈到了新加坡广洽法师和名播海内外的诗配画《护生画集》六集的情况,出版过程。不少内情我还是第一次听到。其中情之诚、功之深、业之难真如广洽法师所言:“可动天地,可惊鬼神。”为此,我把这次难得的交谈整理出来,以祭师者,以飨读者。  丰子恺 弘一法师与《护生画集》 在近代名人中,丰子恺最为尊重、至死都难以忘怀念人物,第一位该算李叔同,即弘一法师。艺术大师刘海粟说过:“近代人中,我只拜服李叔同一个人。苏曼殊只是聪明而已。李叔同画画、书法、音乐、诗词样样都高明,我却比他少了一样——演戏!”丰子恺和刘海栗不同,他和李叔同是师生关系,李是他的启蒙胧老师,他长期而且直接地接受李叔同的艺术熏陶,一生都佩服要叔同的道德魅力。李叔同教育他:“文艺应以人传,不可人以文艺传。”李叔同当教师时,是实行人格感化的一位大教育家。比如有一次上音乐课,一位学生朝地上吐了一口痰,李叔同没留情面,既严肃又和气地说:“下次不要把痰吐在地板上。”说完,他向这位学生微微一笑,鞠躬后走了。这件事虽小,却让丰子恺和学生们终生难忘。李叔同出家后,成了弘一法师,他的旧友胡朴安居士前来拜会,写了一首五言诗,因一味地歌功颂德,弘一法师就说:“学佛的人贵在一个‘实’字!”既是批评又是劝导,对胡居士震动很大。所以无论在俗在僧,弘一法师的道德魅力都深深地影响着丰子恺。丰子恺多次对子女说:“李先生给我的是父亲的教育,他像慈父一般关怀每一个学生。”  同样,李叔同皈依佛门,出家成了弘一法师,对丰子恺思想的影响是巨大而持久的。1927年农历九月二十六日,丰子恺的生日,他也决心皈依佛门,便在上海永义里“缘缘堂”的钢琴旁,由弘一法师亲自主持仪式,丰子恺虔诚地成了丰居士,弘一法师给他取了一个法名叫“婴行”。皈依佛门后,丰子恺就与大师酝酿着一个弘扬佛法、提倡护生的大计划,这就是编绘一套以画配诗的《护生画集》。 有关护生画的编绘旨趣,弘一法师在首册《护生画集》的回向偈里说得也十分明白: 李、丰两居士发愿流布护生画集,盖以艺术作方便,人道主义为宗旨。每画一叶,附白话诗选录古德者17首余,皆贤闲道人补题,并书偈为回向: 我依画意,为白话诗; 意在导俗,不尚文词。 普愿从生,承斯功德; 同发菩提,往生乐园。 1929年是弘一法师50岁寿辰,丰子恺共给护生画50幅。诗、书皆出众的弘一法师亲自为每幅画逐一配诗并书题,一诗一画对照,《护生画集》第一集于1929年2月由开明书占出版。  丰子恺 1939年,丰子恺为纪念弘一法师60寿辰,开始着手绘作护生画的续集。初集既然是50幅纪念50岁,那么续集纪念60岁,理该是60幅了。丰子恺作画完毕,由宜山寄往泉州,请弘一法师配上文字,弘一法师见续集给予出,非常欣慰,给丰子恺写信日: 鄙人七十岁时,请仁者作护生画第三集,共七十幅;八十岁时,作第四集,共八十幅;九十岁时作第五集,共九十幅;百岁时,作第六集,共百幅。护生画集功德于此圆满。 丰子恺收此信,私下就想,即使大师位世百年,画第六集时,自己也该82岁了,他岂敢不从呢?因此,他在复信中表示:“世寿所许,定当遵嘱。” 弘一法师终于没等到计划实现的那一天,过早地于1942年10月13日在泉州圆寂了。护生画功德贺满的使命便落到了丰子恺一个身上。 广洽法师与弘一法师的友情 广洽法师,1900年出生于福建省南安县罗东埔头。1921年10月在南普陀寺拜瑞等和尚时他才21岁,比弘一法师出家时的年龄小十几岁。1937年移居新加坡,曾任新加坡佛教总会副主席,后任主席。 广洽法师与弘一法师相识是在1929年,即弘一法师第二次到闽南。当时广洽法师是南普陀寺副寺,管理财务。1931年9月,广洽法师写信到温州给弘一法师,邀其赴闽,而弘一法师于次年到闽后,就在闽南定居下来。 1936年春,弘一法师患病于泉州草庵,广洽法师总是前往问疾,并每次都陪他到厦门就医,如此历时数月。通过弘一法师介绍,广洽法师早在1931年拜读了丰子恺的散文集《缘缘堂随笔》后,不开始通信,并很快成为方外莫逆之交。1948年,广洽法师由星洲(新加坡)回厦门参加南普陀寺的传戒大会,恰逢丰子恺在小女一吟的陪伴下,由台湾转至厦门,冥冥之中好像是弘一法师有意指引他们前来会面一般,两个人意外相见,那种亲情、那种胜缘,不是语言所能形容的。丰子恺在广洽法师的引导下,参谒弘一法师生前的禅室,指示法师手植的杨柳。丰子恺睹物怀师,肃然久立,不得所语。有感于此,他随即作了一幅画。题上“今日我来师已去,摩挲杨柳立多时”的诗句,送给广洽法师。他把自己和广洽法师的形象都画在这幅画里。  丰子恺 1949年元旦刚过,他又赴泉州谒弘一法师圆寂之地。丰子恺在泉州的时候,有一位居士拿出一封信给丰子恺看,此信正是当年丰子恺寄给弘一法师的。信上“世寿所许,定当遵嘱”八个字顿时跳至丰子恺眼前。于是他当即发愿绘作《护生画集》第三集70幅。1月14日,丰子恺在厦门赁居古城西路43号二楼,闭门三月,基本完成。其中有一幅题名为《幸福的鸡》,事情直接与广洽法师有关,请看丰子恺的亲笔题诗: 我作护生画,七十差一幅。 星洲广洽僧,寄我一函牍。 自言上元日,乘车访幽独。 车中有五鸡,绳缚五鸡足。 云将被烹斩,以助元宵乐。 分胆求救援,有口不能哭。 老僧为乞命,愿用金钱赎。 番币十五元,雪此一冤狱。 放这光明山,永不受杀戮。 一僧具慈悲,五鸡真幸福。 我为作此歌,又为给此幅。 护生第三集,到此方满足。 此画集第三集于1950年2月出版。《护生画集》历经半世,功德圆满 李叔同未出家前的老照片 小编搜集了以下几张照片,为李叔同未出家前的照片。  李叔同出家前照片  李叔同出家前照片  李叔同出家后照片 李叔同本是富家子弟,生于天津,长在上海,曾就读南洋公学,后到日本求学。他年轻时被称为“翩翩浊世佳公子”,“厮磨金粉”,结交娼优,风流倜傥;出家前涉猎极广——绘画、音乐、戏剧、诗文、书法、金石等无所不通(后屏除一切,仅书法终生不弃)。正是由于出家前后生活境况的巨大反差,他被视为尽享荣华之后从朱门入空门的典型一例。其实这只是一种表象,李叔同的骨子里,本来就有许多不入流俗的东西,倘若换个角度看,他的出家,与其说看破红尘,不如说是一种势所必然的归宿。 李叔同一向漠视世俗观念下的人际关系准则,他的“不近人情”,在出家前就屡有表现。留学日本时,有一次他约欧阳予倩早8点到其家。两人的住所相距甚远,欧阳予倩因电车耽搁,迟到了几分钟。名片递进去后,不一会儿,李叔同从二楼打开窗户,对欧阳予倩说:“我和你约的是8点钟,可是你已经过了五分钟,我现在没有工夫了,我们改天再约吧。”说罢关窗而去。欧阳予倩也只好掉头回去。这个例子很典型,却并非孤证。李叔同的弟子丰子恺回忆说: 他在浙江第一师范当教师的时候,卧室的外面安上个信插,他不在的时候,送来信件就搁在信插里。他早起晚睡有一定时间,很少改变。一天晚上,他已经睡了,忽然学校收发员来扣房门,说有电报,他在里面回说:“把它搁在信插里。”到下一天早上,他才开房门取看电报。有人问他:“打电报来总有紧急事情,为什么不当晚就拆看呢?”他说:“已经睡了,无论怎么紧急的事情,总归要明天才能办了,何必急呢!” 以上两例,虽说与出家没有什么直接关系,但至少可以说明,世俗认可的思维和行为,在李叔同身上,往往是不灵的,这就为他日后脱离尘世多少埋下了一些伏笔。说他“漠视”,是因为他并非不明白这些道理。出家前两三年,李叔同去日本洗温泉,行前还写信告诫一个学生,处世要圆通,否则不能与世相水乳。  李叔同遗像 他的“脱俗”,也不仅仅体现在待人接物上。李的友人韩亮侯曾忆及两人相识的经过,听起来也有些戏剧性。韩亮侯当时也在东京留学,一日,去听西洋音乐会,身边坐着个衣衫褴褛的观众,与满堂附庸风雅的阔人们形成鲜明对照,韩一时不免诧异:“怎么会有这样一个人呢?这门票又怎么会给他买到的呢?”散场时,彼此打了个招呼,这人便是李叔同。李邀请韩到家里坐坐,韩被好奇心所驱使,就跟着去了。步行片刻,两人来到一所很讲究的洋楼,李住二层,一进门,韩便吃了一惊:满壁皆书,书架上摆着许多富有艺术品位的玩意儿,屋角上还有一架钢琴。韩亮侯越看越糊涂。此时,李叔同退去破衣烂衫,换上一身笔挺的西装,邀韩外出就餐。从室内布置看,李叔同当时尚无入空门的迹象,但他出家以后直至圆寂时的衣着,几乎就是这副衣衫褴褛的装扮的翻版。 李叔同出家前在浙江第一师范教书,他的一个学生回忆说:“在学校里很少见他的面,就是同事房间里好像也不很走动的,教员休息室里也不常去。到上课时,总是挟了书本去上课,下课直接回到房间。走路很迅速,不左右顾盼。冬天衣服穿得很少,床上被子也很薄,严冬并不生火。”他此时的生活状况,与“苦行僧”已经相去不远了。夏丏尊在《弘一法师之出家》中有如下记述: 阴历新年,马(一浮)先生有一个朋友彭先生,求马先生介绍一个幽静的寓处。马先生忆起弘一法师前几天曾提起虎跑寺,就把这位彭先生陪送到虎跑寺去住。恰好弘一法师正在那里,经马先生之介绍,就认识了这位彭先生。同住了不多几天,到正月初八日(1917年1月30日),彭先生忽然发心出家了,由虎跑寺当家为他剃度。弘一法师目击当时的一切,大大感动。可是还不想出家,仅皈依三宝,拜了悟老和尚为皈依师。演音的名,弘一的号,就是那时候取定的……假期满后,仍回到学校里来。从此以后,他茹素了,有念珠了,看佛经,室中挂佛像了。 1918年8月19日,李叔同在杭州虎跑寺剃度出家,时年39岁。此前,他把所有家当分送给友人、同事和学生,将平生所刻印章送给西泠印社。夏丏尊回忆说:“我所得的是他历年写的字,他所有的折扇及金表等。” 民国时期的一些所谓高僧,如不少名刹的住持,往往视佛门典律于不顾,结交权贵,锦衣玉食,乃至男盗女娼,无所不为。弘一法师则自出家时起,即成为一个名副其实的苦行僧。1936年春,弘一法师到青岛讲律。市长沈鸿烈和名士朱子桥将军慕名请他吃饭,事先曾约定好。未料弘一法师当天爽约,托人带来一张纸条,上写打油诗一首: 昨日曾将今日期,短榻危坐静维思。为僧只合居山谷,国士筵中甚不宜。沈鸿烈读罢,表情颇有些难堪,大约是认为堂堂大市长,请个穷和尚吃饭,对方居然不给面子,让他下不来台;朱子桥将军看了纸条,则欣喜若狂,说:“今天得到一张极珍贵的墨宝,收获可不小啊!” 这就是弘一法师。他的一个学生曾这样评价他:“他放弃了安适的生活,抛妻别子,穿破衲,咬菜根,吃苦行头陀的生活,完全是想用律宗的佛教信仰,去唤醒那沉沦于悲惨恶浊的醉梦中的人群——尽管这注定要失败,但我们不能离开时代的背景,离开先生的经历,苛求于他。” |